大阪市東住吉区のお客様よりお譲りいただきました。

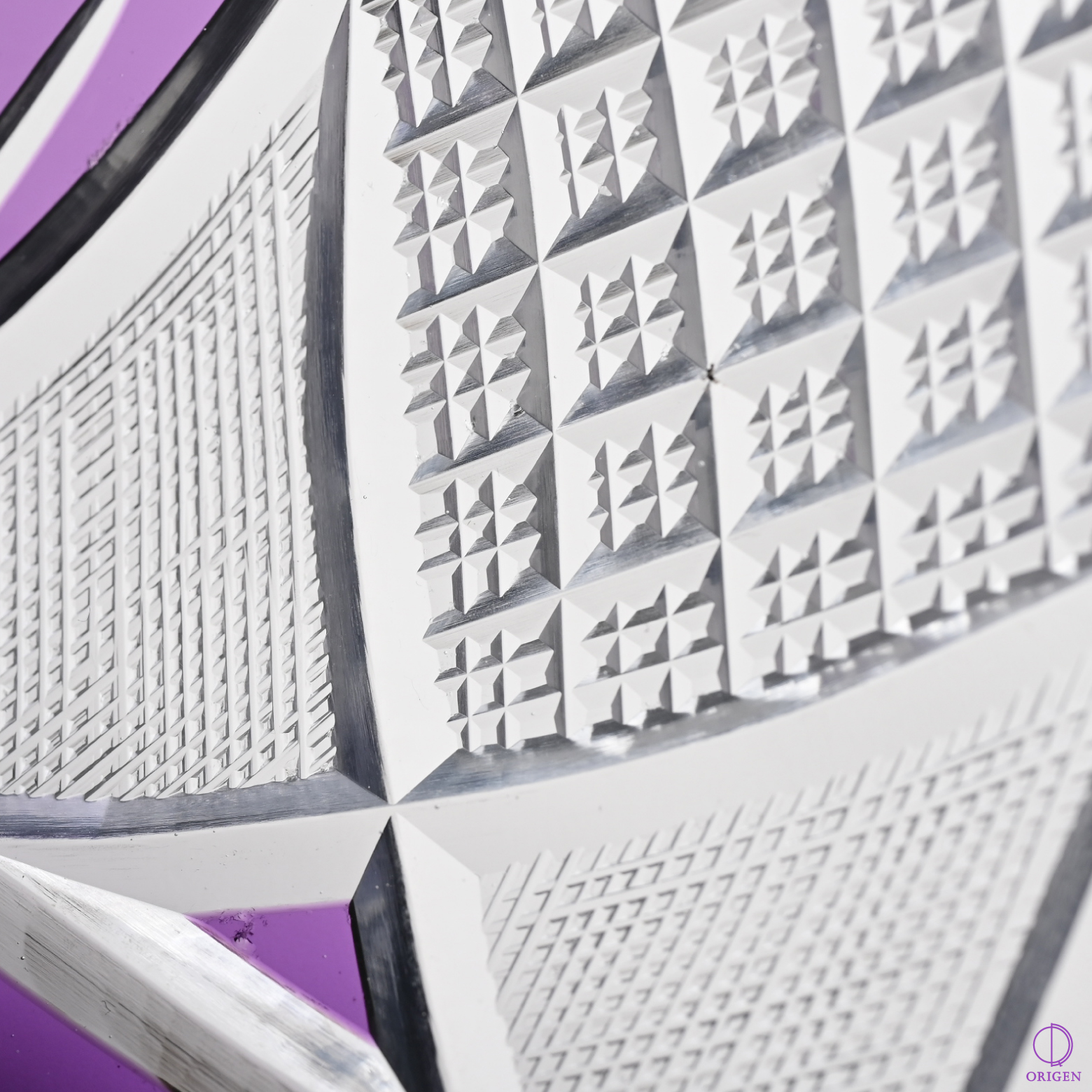

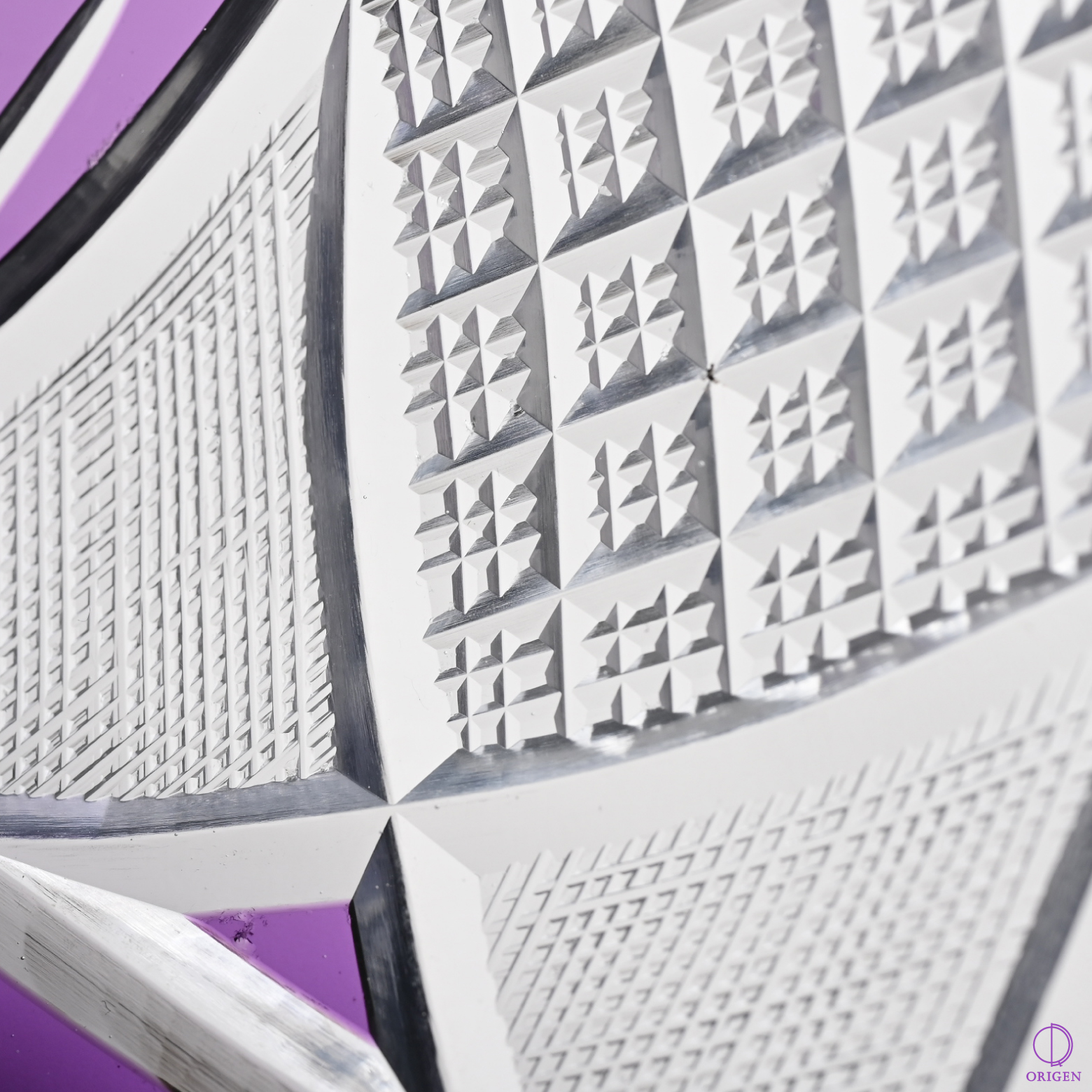

大胆なカットと深い紫色硝子が印象的な切子鉢です。

非常に細かく刻んだ筋と力強く深い筋とが交差し、えも言われぬ美しさを放っています。

器を分割する最も深い筋は笹の葉紋と思われます。

10分割された部分には蜘蛛の巣紋と玉紋が交互に彫られています。

左右対象の蜘蛛の巣紋の美しさもさる事ながら玉紋が凹レンズ効果を生み、器を眺めた時に起こる視覚的効果が眼を楽しませてくれます。

彫の深さを変える事で笹の葉・矢来・霰・魚々子紋など様々な紋様が浮かび上がります。

念入りに磨きを掛けられており、如才無い熟練の手による切子です。

硝子の質や作域から見て昭和初期に大阪で製造されたものと思われます。

切子ガラスと言えば鹿児島で作られる薩摩切子、東京の江戸切子が有名ですが、かつて大阪は切子硝子の一大生産地でした。

東京を凌ぐ数の多種多様な硝子業者がひしめいていたそうで、当時は大阪に行かなければ一人前ではないと言われたそうです。

これだけ手間の掛かった切子硝子ですので当時とても高価なものだったと思います。

所々に欠けがありますが、そんなことは微塵も感じさせない迫力ある一品です。

季節の果物を盛り、テーブルに置くと眼が釘付けになりそうです。

以上、簡単ではありますが昭和初期の紫被切子鉢のご紹介でした。

この度は買取りのご依頼をいただき誠にありがとうございました。

この場をお借りして御礼申し上げます。

ORIGENでは昭和のものから貴重な時代ものまで古いお品ものを幅広く探しております。

お引越しや空家のお片付けの際には是非ご相談ください。

経験豊富な店主が細かく拝見いたします。

前回のブログ↓

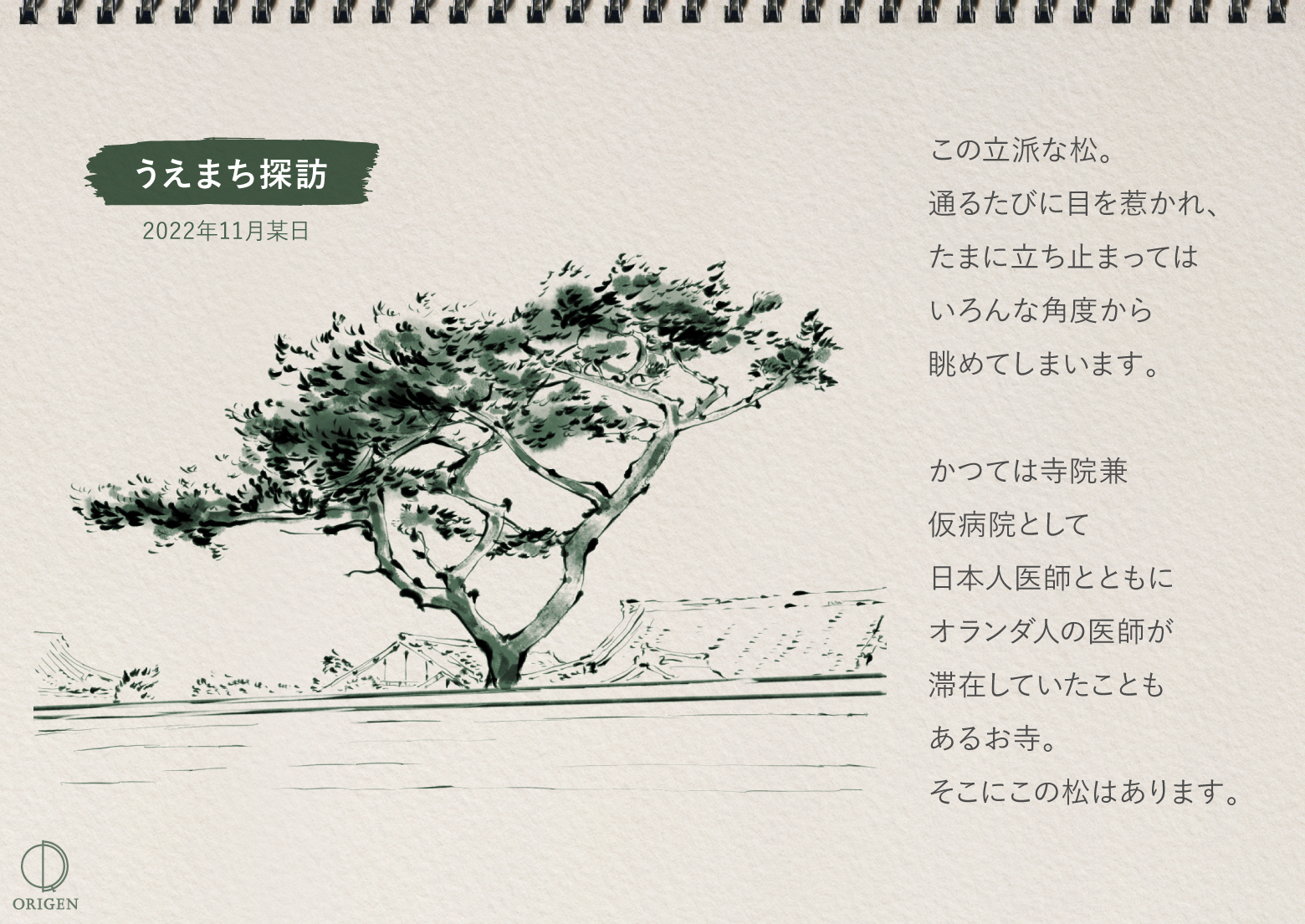

スタッフMの日録:3 うえまち探訪

丁寧な査定と明朗会計をお約束。骨董品・美術品・時代物の売却は高価買取の当店にお任せください。

ORIGENでは骨董品を中心に美術品から時代物まで幅広いお品ものを取り扱いしております。

どんなお品ものでも拝見いたします。

お品ものの買取や売却に関してのご相談はお電話またはメールフォーム・LINEよりご相談ください。

よろしくお願いいたします。

買取のご依頼・商品のお問い合わせは06-7509-5761までお気軽にお電話ください。

お手軽なLINEでのお問い合わせはこちらから簡単にトーク画面にアクセスできます。

メールフォームからのお問い合わせはこちらからお気軽にご相談ください。

出張買取エリア:大阪・奈良・兵庫・京都・滋賀・和歌山を中心に全国に対応いたします。

弊社では近畿・中部・中国地方をはじめ、ご相談に応じて全国に出張いたします。

大阪・奈良・兵庫・京都・滋賀・和歌山は最短で当日にお伺いが可能です。

お所に関わらず、お気軽にご相談ください。

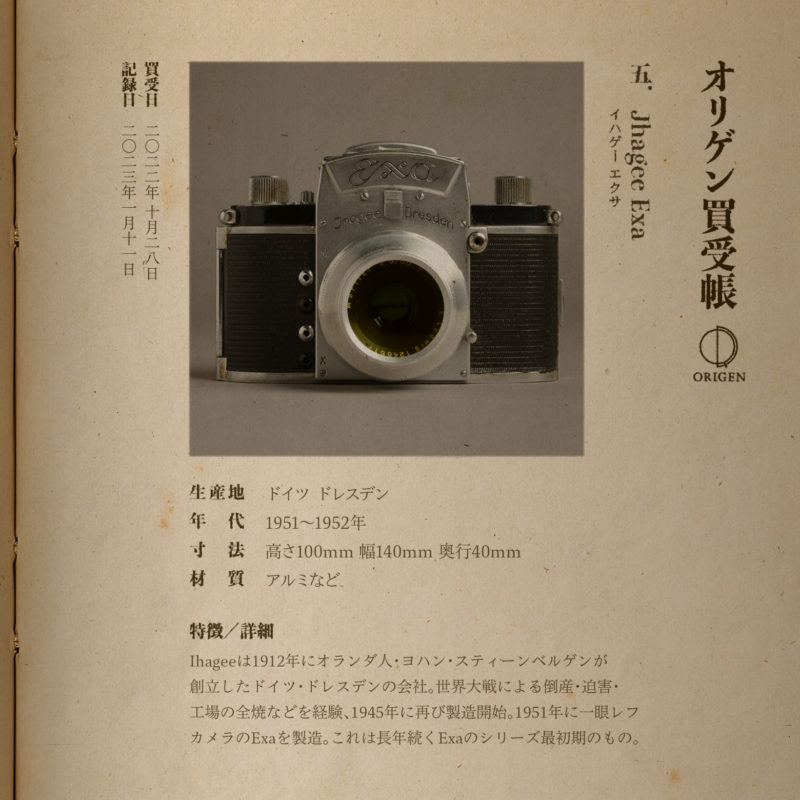

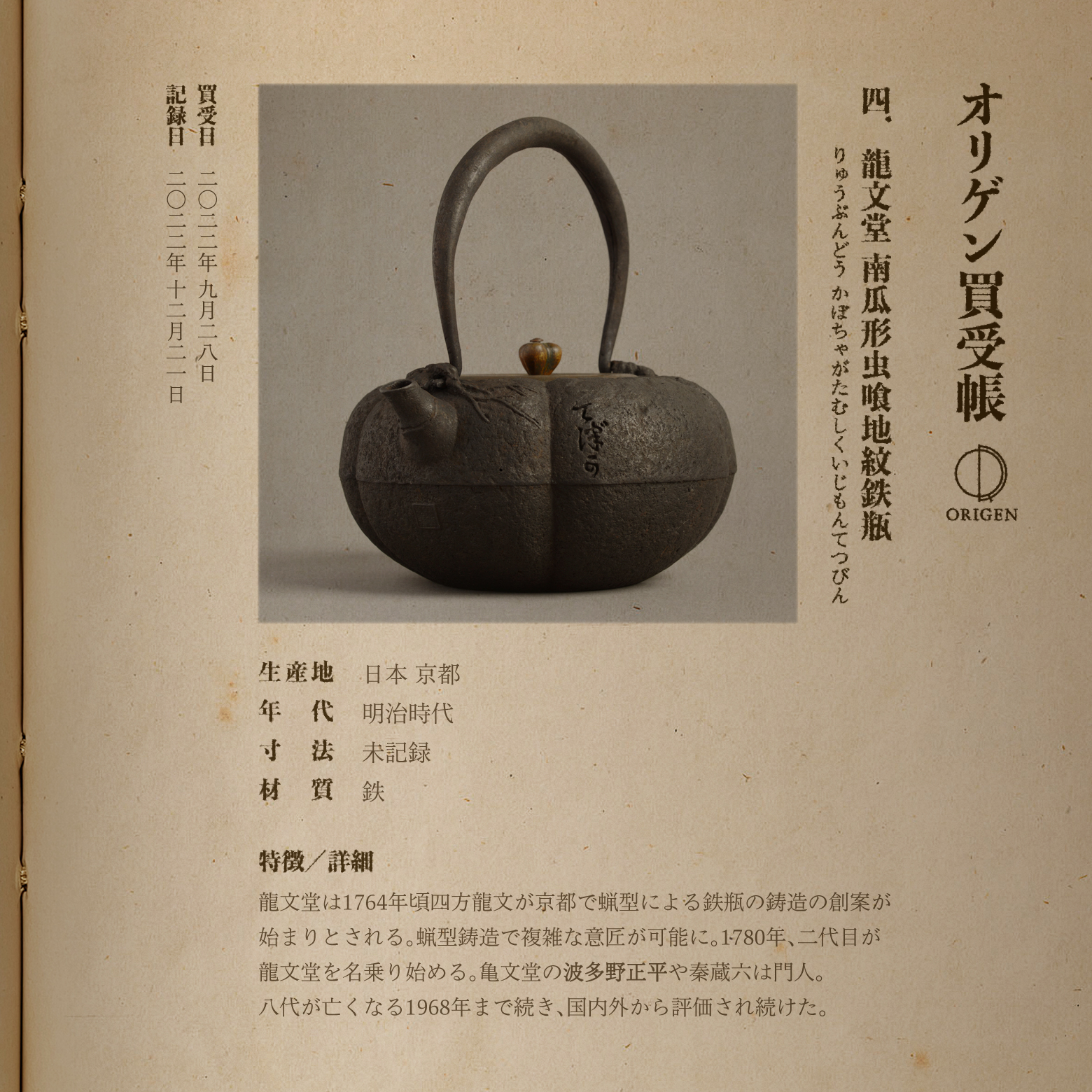

四. 龍文堂 南瓜形虫喰地紋鉄瓶

四. 龍文堂 南瓜形虫喰地紋鉄瓶