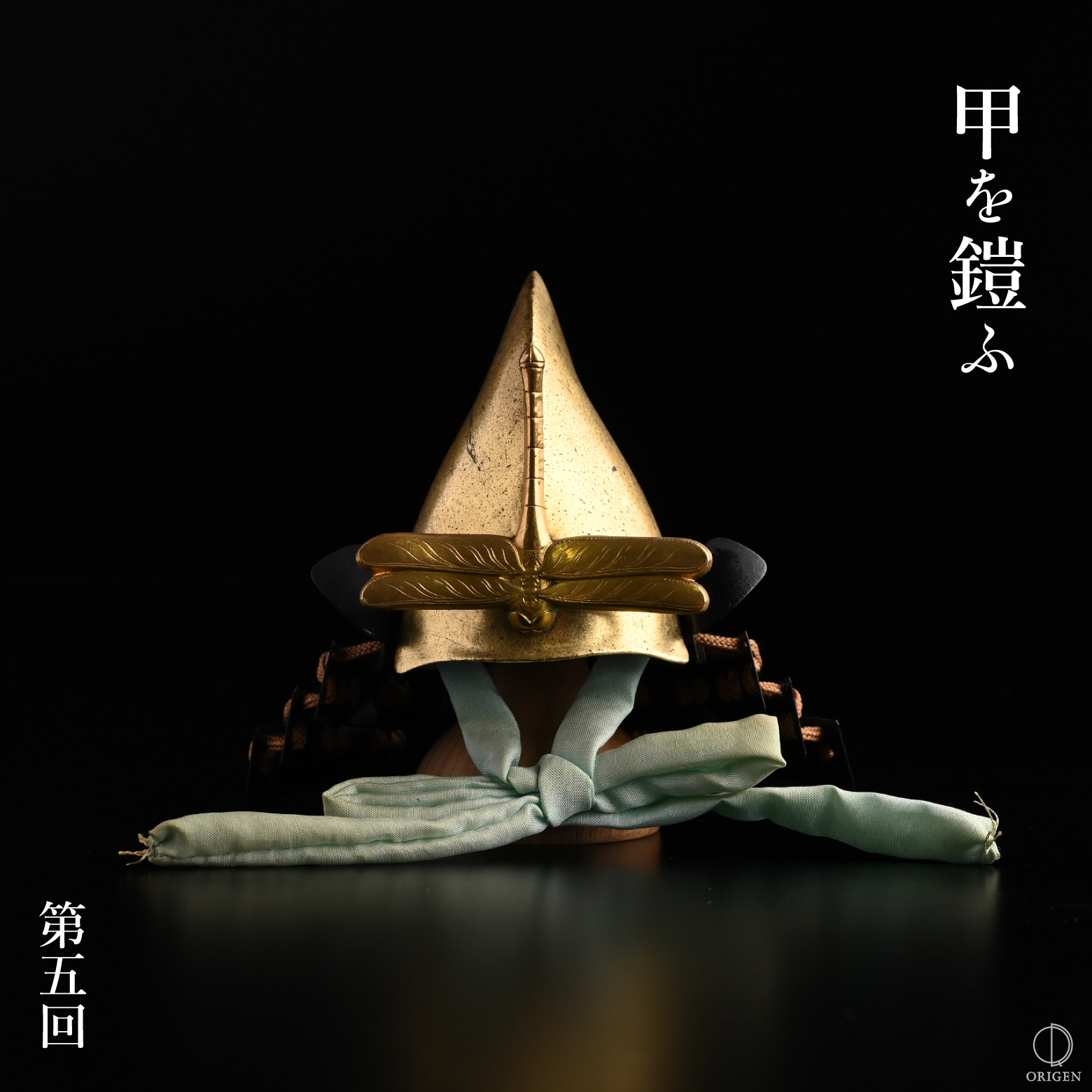

滋賀県近江八幡市へ、出張買取りに行って参りました!

「祖父が残したものと父がずっと置いていた古い物を査定していただきたいです」とご相談くださいました。

骨董市で買ってきたお品ものから形見分けで受け継いだものといったものまで色々とお持ちという事でご自宅にお伺いさせていただきました。

昭和の掛時計や伊万里の大皿、古銭や切手に絵葉書などなど、色々とご準備くださいました。

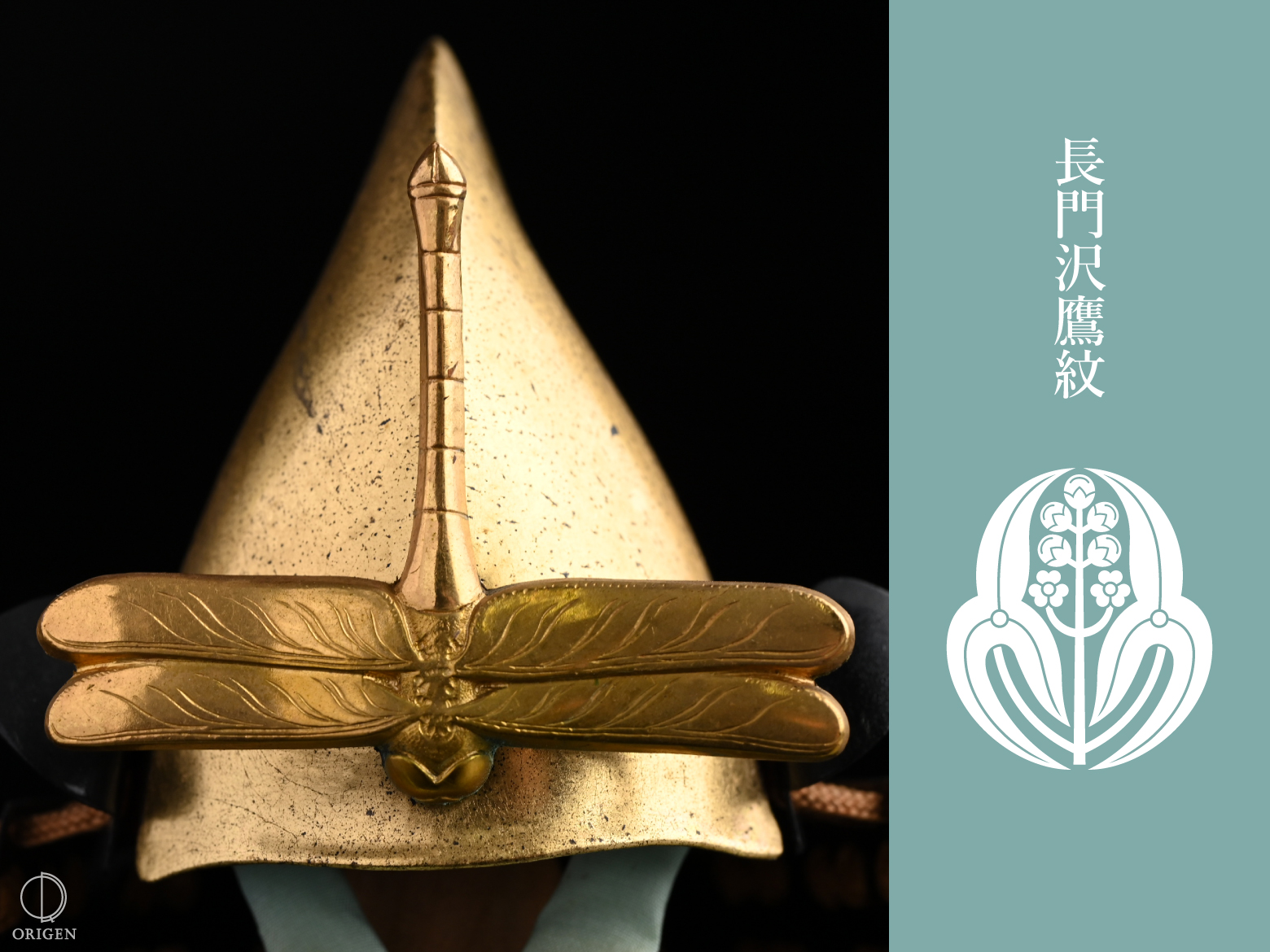

こちらは曽祖母さまから受け継がれてきたという鼈甲の櫛と染付磁器の帯留。

金蒔絵で細密な図柄を施した髪道具。ひとつの櫛を作るのに一体どれほどの手間隙をかけているのだろうか…といつも思います。途方も無い時間をかけて作られたものを捨ててしまうのは忍びないですよね。

お父さまとお祖父さまが収集していたという古銭類。

価値のある古銭である一圓銀貨に貿易銀!

おぉっと思いきや…贋作でした…残念。

昔から贋作が多い古銭ですが、最近では3Dプリンターで複製されたものがあり、顕微鏡で見ないとわからないらしい…です。恐ろしい…気をつけなければ…

今回のものは本物の目方を満たさないよくある贋作でした。

こちらは指物師をしていたというお祖父さまの作られた小抽斗。

テープの跡がちょっと残念ですが、なんとかなるでしょう。

古いものですのでくたびれてはいますが、磨けばまだまだ使えます。

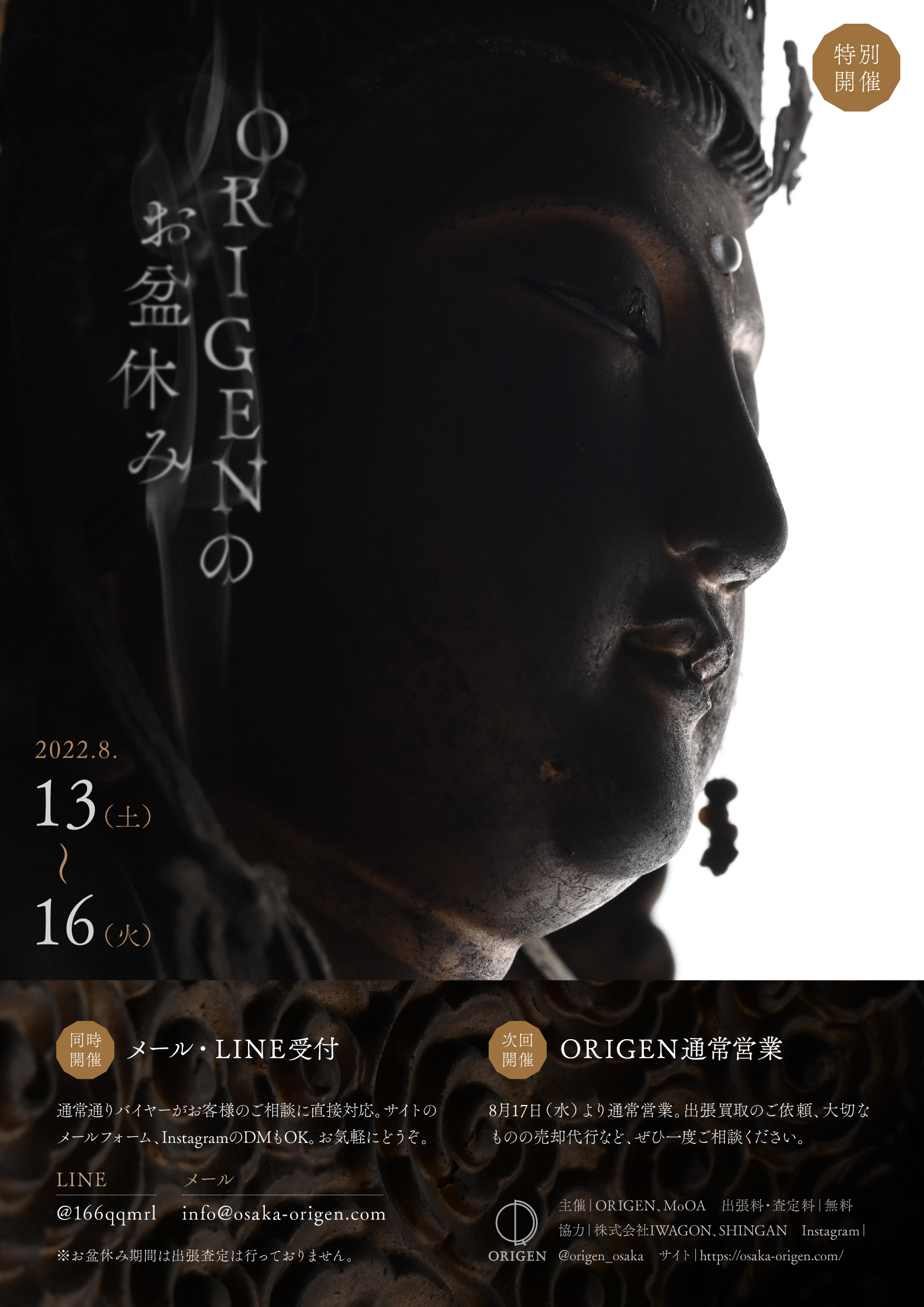

今回は大阪から少し距離のある滋賀県八幡市からのご依頼でした。

「遠いけど大丈夫ですか」とお気遣いありがとうございます。滋賀県内は全域出張エリアですので遠慮なくご相談くださいませ!

近畿一円出張費無料で参上いたします。

この度は数ある買取店の中から弊社にご依頼いただき、誠にありがとうございました。

この場をお借りしてお礼申し上げます。

ORIGENでは昭和の懐かしいものから貴重な時代ものまで幅広いお品ものを取り扱っております。

「処分するには忍びない」と思われましたらどんなものでも遠慮なくご連絡ください。

前回のブログ↓

今日の一品 献上の壺

丁寧な査定と明朗会計をお約束。骨董品・美術品・時代物の売却は高価買取の当店にお任せください。

ORIGENでは骨董品を中心に美術品から時代物まで幅広いお品ものを取り扱いしております。

どんなお品ものでも拝見いたします。

お品ものの買取や売却に関してのご相談はお電話またはメールフォーム・LINEよりご相談ください。

よろしくお願いいたします。

買取のご依頼・商品のお問い合わせは06-7509-5761までお気軽にお電話ください。

お手軽なLINEでのお問い合わせはこちらから簡単にトーク画面にアクセスできます。

メールフォームからのお問い合わせはこちらからお気軽にご相談ください。

出張買取エリア:大阪・奈良・兵庫・京都・滋賀・和歌山を中心に全国に対応いたします。

弊社では近畿・中部・中国地方をはじめ、ご相談に応じて全国に出張いたします。

大阪・奈良・兵庫・京都・滋賀・和歌山は最短で当日にお伺いが可能です。

お所に関わらず、お気軽にご相談ください。