本日の素材美vol.3はいのりとひかり。

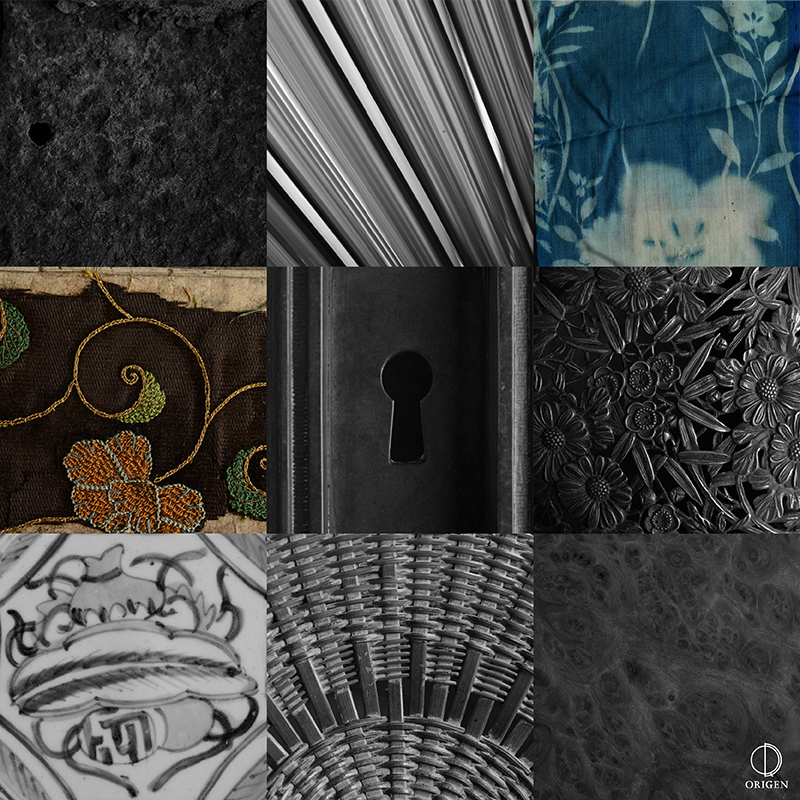

唐草の刺繍がほどこされたものと草花の姿が浮かびあがったものをご紹介いたします。

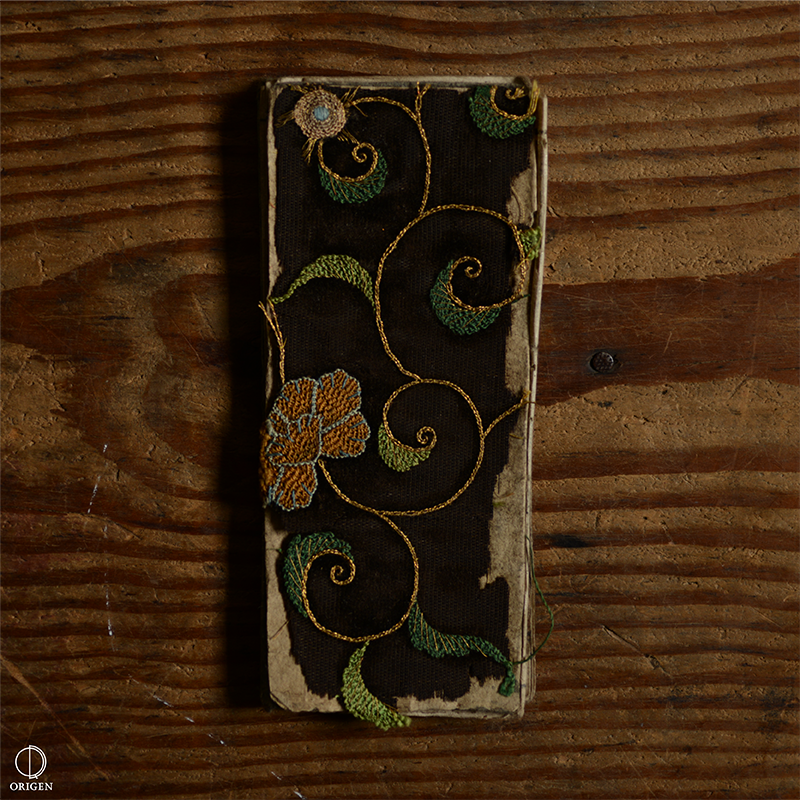

長年にわたり唱え受け継がれた経典は浄土真宗の経典で天保九年のお品ものです。

傷んでいるものの、形をしっかり保っています。

肌身離さず大切にされていたのでしょう。布地の両端が摩耗して擦り切れそうになっています。

布地に図案化された蓮華唐草文が刺繍されています。

一針一針丁寧に縫い付けられており、ほとんどほつれることも無く今日まで形を保ち続けています。

天保九年戊戌初春・名古屋書林 大阪小経師・東壁堂偕龍渓板と記されております。

今から181年前のお品です。

続いてのお品ものは同じ植物の図柄ですが写実的な草花文。

古い箱に仕舞われていた古布の中から見つけた藍染の端切です。

日本に藍染が伝来したのは飛鳥時代。江戸時代には様々な布地が藍で染められ、それを見た西洋の人々はその藍色をジャパン・ブルーと呼んだそうです。

藍染は藍色と布地の白色のグラデーションのみで構成されていますが、抽象的なものから具象的なものまで表現できる沢山の技法があります。

写真のものはろうけつ染めでしょうか。藍色が染み込まないように溶かした蝋で図柄を描き、後にお湯で蝋を流す技法です。

いきいきとした草花の様子を描いていますが、よく見ると型紙かなにかを利用して蝋を塗布しているのかもしれません。ひょっとすると型染めでしょうか。

そんな藍染古布ですが、今回のものを見つけた時にあるものが思い浮かびました。

これが何かご存知でしょうか。青と白の濃淡で現れる像。

これは写真の古典的技法でサイアノタイプというものです。

感光剤を塗布した紙の上に物を置いて太陽光に当てると露光した部分は青く、遮光された部分は感光せずに紙の白色のままになります。

光と影の明暗、露光時間の調節で濃淡が変わります。今回は簡易キットを取り寄せて作ってみました。

鼈甲金魚帯留と竹籠、雑草、小石を配置して露光。露光時間を2分3分5分と調節して5枚目に何とか1枚できました。

セッティングに手間取ったり、太陽光が雲で遮られたりすると露光データが全部変わるので最後は感覚勝負でいきました(笑)

藍染の端切の発見からサイアノタイプを作ってしまいました。

大学の最初の実習がサイアノタイプだったので懐かしい気持ちになりました。

なんだか話がやや逸れてしまいましたが今回は古い布の素材美を簡単ではありますがご紹介いたしました。

次回vol.4も写真の中から2点ご紹介する予定です。弊社では長い年月を経たものを探しております。骨董・古美術品などの時代もの。古い建具類など幅広く取扱いしておりますのでお気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします。

ちなみに玄関の目隠しには藍染の襤褸を使っています。コーポレートカラーもブルー。昔の藍染のように親しみやすい身近な存在になれるよう頑張りますのでよろしくお願いいたします。

丁寧な査定と明朗会計をお約束。骨董品・美術品・時代物の売却は高価買取の当店にお任せください。

ORIGENでは骨董品を中心に美術品から時代物まで幅広いお品ものを取り扱いしております。

どんなお品ものでも拝見いたします。

お品ものの買取や売却に関してのご相談はお電話またはメールフォーム・LINEよりご相談ください。

よろしくお願いいたします。

買取のご依頼・商品のお問い合わせは06-7509-5761までお気軽にお電話ください。

お手軽なLINEでのお問い合わせはこちらから簡単にトーク画面にアクセスできます。

メールフォームからのお問い合わせはこちらからお気軽にご相談ください。

出張買取エリア:大阪・奈良・兵庫・京都・滋賀・和歌山を中心に全国に対応いたします。

弊社では近畿・中部・中国地方をはじめ、ご相談に応じて全国に出張いたします。

大阪・奈良・兵庫・京都・滋賀・和歌山は最短で当日にお伺いが可能です。

お所に関わらず、お気軽にご相談ください。